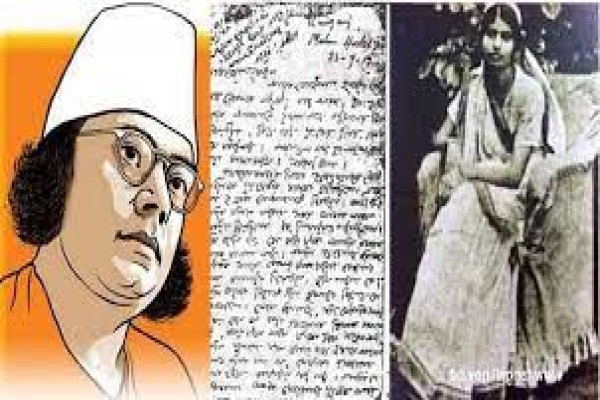

নার্গিসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মিলনের পূর্ণতা পায়নি। বিয়ের রাত না ফুরাতেই বিদায় নিয়েছিলেন নজরুল। বলে গিয়েছিলেন শ্রাবণ মাসে ফিরবেন। কিন্তু কত কত ‘শাওন আসিল ফিরে সে ফিরে এল না।’ নজরুল তখন প্রেমে পড়েছেন দোলনচাঁপার। কুমিল্লার দৌলতপুর থেকে কান্দিরপারের দূরত্ব আর কতটুকু। কিন্তু নার্গিস চেয়ে চেয়ে দেখলেন, তাঁর বঁধুয়া আনবাড়ি গেলেন তাঁরই ‘আঙিনা দিয়া’। সৈয়দা আসার খানমের নাম পাল্টে তাঁকে নার্গিস নামে ডেকেছিলেন নজরুল, আবার দুলি বা দোলনচাঁপাকে প্রমীলা নামটিও দিয়েছিলেন তিনি। ১৯২১ সালে ছেড়ে এসেছিলেন নার্গিসকে, ১৯২৪ সালে বিয়ে করলেন প্রমীলাকে। অবশ্য বিয়ে করলেন কথাটি যত সহজে উচ্চারিত হলো, তত সহজে সবকিছু সমাধা হয়ে যায়নি। ভিন্ন®দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে যত রকম চড়াই-উতরাই পেরোতে হয়, সব পেরিয়েই নজরুলের সংসারে এসেছিলেন প্রমীলা। ওদিকে নজরুল যে আর কখনো তাঁর কাছে ফিরবেন না, এই সোজাসাপ্টা হিসাবটা বুঝে নিতে নির্বোধ মেয়েটির (পড়ুন নার্গিস) সময় লেগেছিল ১৭ বছর।

আমাদের প্রিয়

কবির নামের আগে ‘বিদ্রোহী’ তকমা জুড়ে দিয়ে একটি ছাঁচে বেঁধে ফেলার চেষ্টা আমরা যতই

করি না কেন, তিনি নিজেই কিন্তু

ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন, ‘মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী’।

কৃষ্ণের বাঁশরী শুনে রাধার জগৎসংসার মাথায় উঠবে এটাই তো চিরন্তনের গল্প। নজরুলের

জীবনেও তাই নানাভাবে এসেছেন নারীরা। কখনো রানু সোম (প্রতিভা বসু), কখনো নোটন মৈত্র বা জাহানারা চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর তৈরি হয়েছে নানা

মাত্রার সম্পর্ক। এসব সম্পর্কে তিনি জড়িয়েছেন সহজে, আবার

বাঁধন ছেড়ার সহজাত নৈপুণ্যে বেরিয়েও এসেছেন। শুধু কিছু অসাধারণ গান ও কবিতা এসব

সম্পর্কের সাক্ষী হয়ে স্থায়ী থেকে গেল পাঠক-শ্রোতার হৃদয়ে।

কিন্তু

ফজিলাতুন্নেসার ব্যাপারটি অন্য রকম। এই একটি সম্পর্ক রূঢ় প্রত্যাখ্যানের রূপটি

চিনিয়েছিল কবিকে। সমুদ্রের ঢেউভাঙা জলের মতো নজরুলের নিবেদন স্পর্শ করতে চেয়েছে

ফজিলাতুন্নেসার চরণ, কিন্তু কী আশ্চর্য

উপেক্ষার শক্তি ছিল শ্যামাঙ্গী তরুণীর! তিনি ফিরে তাকালেন না, বরং ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-অবহেলায় ক্ষত-বিক্ষত করেছেন কবির হৃদয়!

এ-সংক্রান্ত

নজরুলের মোট আটটি চিঠি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তার মধ্যে কাজী মোতাহার হোসেনকে

লেখা সাতটি এবং ফজিলাতুন্নেসাকে লেখা একটি চিঠিতে যে ব্যথিত-অপমানিত, কাতর ও গ্লানি-জর্জরিত নজরুলকে পাওয়া যায়, তা তুলনারহিত। এখানে বলা বোধ হয় অপ্রসাঙ্গিক হবে না, বন্ধুকে লেখা চিঠিগুলোর প্রাপক কাজী মোতাহার হোসেন হলেও তিনি চাইতেন—এই

চিঠিগুলো ফজিলাতুন্নেসাও পড়ুক। তাঁর চিঠিতে সেই আগ্রহের কথা উল্লেখ আছে।

এবার

ফজিলাতুন্নেসার পরিচয় ও নজরুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্রটি তুলে ধরি।

প্রথমেই এ কথা

জানিয়ে রাখা যাক, ফজিলাতুন্নেসা ছিলেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্রী। তাঁর বাবা আবদুল ওয়াহেদ খান টাঙ্গাইলের

করটিয়ার জমিদারবাড়িতে চাকরি করতেন। তবে ধারণা করা যায়, মেয়েকে

ঢাকায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর মতো আর্থিক সংগতি তাঁর ছিল না। কিন্তু

ফজিলাতুন্নেসার জীবনের লক্ষ্য যেমন ছিল সুদূর; সেই লক্ষ্য

পূরণে তাঁর সাহস ও একাগ্রতাও ছিল বিস্ময়কর।

সেই আমলে

রক্ষণশীল সমাজে একজন মুসলিম মেয়ের পক্ষে ঢাকায় একা থেকে (মাঝে মাঝে তাঁর বোন

শফিকুন্নেসা তাঁর সঙ্গে থাকতেন) বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কতটা দুরূহ

ছিল, আজকের দিনে তা কল্পনা করাও কঠিন।

কিন্তু ফজিলাতুন্নেসা বৃত্তি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু যে পড়াশোনা করেছেন তা

নয়, গণিতশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান পেয়ে তাঁর

মেধারও প্রমাণ রেখেছেন।

১৯২৮ সালে

মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে অতিথি হিসেবে ঢাকা এসেছিলেন

নজরুল। এই সংগঠনের সম্পাদক কাজী মোতাহার হোসেনের বর্ধমান হাউসের বাড়িতে আতিথ্য

গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এ সময়ে ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। নজরুল হস্তরেখা

দেখে ভাগ্য গণনা করতে পারেন শুনে নিজের ‘ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ’ জানতে আগ্রহী হয়েছিলেন

ফজিলাতুন্নেসা। সোৎসাহে বন্ধু মোতাহারকে নিয়ে তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন

নজরুল। পরিচয় ও হস্তরেখা বিশ্লেষণ পর্যন্ত ব্যাপারটা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু এর

পরের ঘটনাটি রহস্যময়। সেই রহস্যের কিনারা এখনো হয়নি। তবে কাজী মোতাহার হোসেনের

স্মৃতিচারণায় এটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এরপর কোনো এক রাতে ফজিলাতুন্নেসার দেওয়ানবাজারের বাড়িতে একা গিয়ে হাজির

হয়েছিলেন নজরুল। এই বিদূষী নারীর কাছে প্রেম নিবেদন করেছিলেন। কিন্তু এতকাল যে

তরুণীদের সঙ্গে সান্নিধ্যের সুযোগ তাঁর হয়েছিল, ফজিলাতুন্নেসা

ছিলেন তার ব্যতিক্রম। অন্য ধাতুতে গড়া এই নারী তাৎক্ষণিক প্রত্যাখ্যান করেছিলেন

তাঁকে। প্রত্যাখ্যানের ভাষা ও আচরণ ছিল রীতিমতো কঠোর। এই আঘাত মানসিকভাবে

বিপর্যস্ত করেছিল কবিকে।

কলকাতা ফিরে

গিয়ে সম্ভবত অনুতাপ প্রকাশ করে এবং তাঁকে ভুল না বোঝার আকুতি জানিয়ে

ফজিলাতুন্নেসাকে চিঠি লিখেছিলেন কবি। এতে কবির প্রতি সমস্ত অভিযোগ ভুলেছিলেন

ফজিলাতুন্নেসা—এমন তো নয়ই, উল্টো ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে

বিদ্ধ করেছিলেন তাঁকে। সেই চিঠিতে তিনি কী লিখেছিলেন, তা

হুবহু জানার উপায় নেই; কারণ সেটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু মোতাহারকে লেখা নজরুলের চিঠি পড়ে অনুমান করা যায়, সেই

চিঠির ভাষা তাঁর জীবনের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছিল, ‘আঘাত আর

অপমান এ দুটোর প্রভেদ বুঝবার মতো মস্তিষ্ক আমার আছে। আঘাত করবার একটা সীমা আছে,

যেটাকে অতিক্রম করলে আঘাত অসুন্দর হয়ে ওঠে, আর তখনই তার নাম হয় অবমাননা।’

এ রকম অপমানিত

হয়েও কি ফজিলাতুন্নেসাকে ভুলতে পেরেছিলেন কবি? পারেননি। নিজের ভুলকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন বন্ধু

মোতাহারকে লেখা চিঠিতে—‘কয় মুহূর্তের দেখা, তারি মাঝে

তাঁর কত বিরক্তিভাজন হয়েছি, হয়ত বা কত অপরাধও করে ফেলেছি।

পাওয়ার বেভুল আনন্দে কী করেছি না করেছি, কী লিখেছি না

লিখেছি তা আমার মনে নেই কোনদিন মনে পড়বেও না।’...তাঁর আঘাত বেদনা অশ্রু আমার

শ্বাশতলোকের শূন্য ভান্ডার পূর্ণ করে দিয়েছে।’

ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধান নলিনীমোহন বোসের প্রিয় ছাত্রী ছিলেন

ফজিলাতুন্নেসা। তিনি অধ্যবসায়ী এই ছাত্রীকে নানাভাবে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সাহায্য

করতেন, যাতে বয়সসুলভ চঞ্চলতা তাঁকে ‘বিপথে’

নিতে না পারে। ফজিলাতুন্নেসাও ড. বোসকে ‘দেবতার’ আসনে বসিয়েছিলেন। আলাপ-পরিচয়ের

প্রথম পর্বেই এই শিক্ষকের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার কথা হয়তো নজরুলকে

জানিয়েছিলেন ফজিলাতুন্নেসা। এ ব্যাপারটি একেবারেই সহ্য করতে পারেননি নজরুল। তাঁর

প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও মিলনের ক্ষেত্রে এই লোকটিকেই বড় একটি বাধা বলে মনে হয়েছে তাঁর। মোতাহারকে

লেখা চিঠিতে তাই এই শিক্ষকের প্রতি বিষোদ্গার করতে ছাড়েননি নজরুল, ‘কোন নারী, সুন্দরের উপাসিকা নারী কোন

অঙ্কশাস্ত্রীর কবলে পড়েছে, এ আমি সইতে পারিনে। নারী হবে

সুন্দরের অঙ্কলক্ষী, সে অঙ্কশাস্ত্রীর ভাড়ার রক্ষী হবে

কেন?...আমি তাকে বলি প্রাণহীন যক্ষ। অকারণে ভূতের মতো

রত্ন মানিক আগলে বসে আছে। সে রত্ন কিন্তু গলায় নিতে পারে না-অন্যকেও নিতে দেবে

না।’

ঈর্ষা তাঁর এমন

পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে এ কথাও লিখেছেন, ‘এখন কেবলি মনে হচ্ছে কী ছাই করলুম কবিতা লিখে। তার চেয়ে অঙ্কের প্রফেসর

হলে ঢের বেশি লাভবান হতে পারতাম।’

প্রত্যাখ্যানের

বেদনা থেকে এ রকম শিশুর মতো অযৌক্তিক ও হাস্যকর কথাও লিখে ফেলতে পেরেছিলেন নজরুল, ‘আমি যদি বি. এ-টা পাস করে রাখতাম তাহলে দেখিয়ে দিতাম

যে, এম এ-তে ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট কবিও হতে পারে ইচ্ছে

করলে।’

প্রথমবার

ফজিলাতুন্নেসাকে যে চিঠি তিনি লিখেছিলেন, তার রূঢ় উত্তরটা সম্ভবত পরে আর কখনো লিখবার সাহস কেড়ে নিয়েছিল তাঁর।

তবু দীর্ঘদিন বন্ধু মোতাহারের কোনো খোঁজ-খবর না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, এই উছিলায় আরেকটি চিঠি তিনি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে দেখা যায়, যথেষ্ট কুণ্ঠা ও সমীহের সঙ্গে ফজিলাতুন্নেসাকে ‘আপনি’ সম্বোধন করে কবি

লিখেছেন, ‘আপনি যদি দয়া করিয়া—জানা থাকিলে আজই দু লাইন

লিখিয়া তাঁহার খবর জানান, তাহা হইলে সবিশেষ কৃতজ্ঞ

থাকিব।’

কিন্তু ‘দয়া

করিয়া’ ফজিলাতুন্নেসা এ চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন, এমন কোনো তথ্যও পাওয়া যায় না।

নজরুল তাঁর

নির্বাচিত কবিতার সংকলন সঞ্চিতা তাঁকে উৎসর্গ করার অনুমতি চেয়েছিলেন

ফজিলাতুন্নেসার কাছে। সম্ভবত তাতেও আপত্তি ছিল তাঁর। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুরকে বইটি উৎসর্গ করেছিলেন নজরুল।

আগেই বলেছি

মোতাহার হোসেনকে লেখা চিঠিগুলো ফজিলাতুন্নেসা পড়ুক, এই ইচ্ছা লালন করতেন নজরুল। এক চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘এ চিঠি শুধু তোমার এবং আরেক জনের। একে সিকরেড (ঐশ্বরিক) মনে করো।

আরেকজনকে দিও এ চিঠিটা দুদিনের জন্য।’

ফলে মনে হওয়া

স্বাভাবিক যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র সৈয়দ আলী আশরাফ নজরুলের যে আটটি

চিঠি উদ্ধার করেছিলেন ও পরে সংকলিত করেছেন, তার সব কটি চিঠিই ছিল ফজিলাতুন্নেসার জন্য কবির হাহাকার।

কিছুকাল এই

‘বিখ্যাত বেদনা’ তাঁকে জর্জরিত করেছিল। উচ্চশিক্ষার জন্য ফজিলাতুন্নেসা ইংল্যান্ড

চলে গেলে ধীরে ধীরে এই ঘোর থেকে বেরিয়ে আসেন কবি। তবে আঘাতে-অপমানে দীর্ণ দিনগুলো

বিফলে যায়নি। আর যাই হোক বাংলা সাহিত্য পেয়েছে কিছু অবিস্মরণীয় গান ও কবিতা।

ছবি: সংগৃহীত

ফজিলাতুন্নেসা।

মন্তব্য করুন